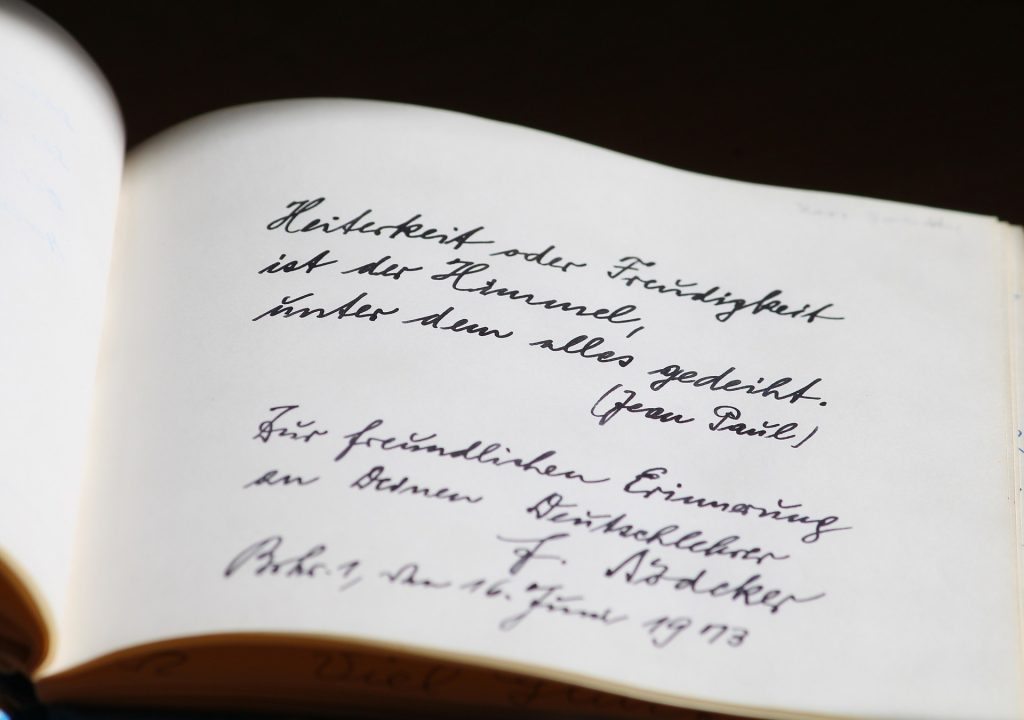

Imagem: French poet and publisher Pierre Seghers with Brazilian poet Vinícius de Moraes in Paris (Alécio de Andrade, ADAGP, Paris). Wikimedia Commons, link.

1. Nem místico, nem homem do cotidiano

Vinícius de Moraes (1913-1978) é um dos poetas mais populares do Brasil. Talvez por esse motivo, sua obra foi vista com certo desdém pela crítica. Ainda persiste a imagem do “poetinha”, do cantor de MPB, do compositor de “Garota de Ipanema”. Por outro lado, há os que reconhecem o talento de Vinícius como poeta. Porém, ainda timidamente e, em alguns casos, ecoando opiniões proferidas pelo próprio poeta.

Sobre o primeiro ponto de vista, não há muito o que dizer. Basta ler a obra poética de Vinícius para perceber tratar-se de um dos grandes poetas da literatura brasileira. Se como Rimbaud, poeta a quem dedica o seu segundo livro, resolveu abandonar a poesia (diga-se que nunca o fez completamente), não é nenhum demérito, antes uma escolha que deve ser respeitada. Talvez tenha dito o que pensava ser importante e passou para a música.

Já em relação à crítica especializada é preciso, antes de tudo, questionar um ponto de vista sobre a sua obra. Segundo muitos teóricos, há dois Vinícius-poeta: um, que nas primeiras obras era “místico”; outro, que era “do mundo”, afastado das questões do espírito. Essa opinião foi divulgada pelo próprio escritor, pois pensava que os dois primeiros livros foram prematuros. Vinícius incluiu apenas um poema dessas obras em antologia de 1960. Desprezou O caminho para a distância e Forma e exegese.

Muitos poetas renegaram as suas primeiras obras, principalmente as publicadas aos 19 e 21, como o presente caso. Porém, para o biógrafo do poeta, José Castelo, além de outros críticos, a espiritualidade das primeiras obras impedia o surgimento de um grande poeta; a nosso ver o problema não estava na espiritualidade, mas sim na imaturidade do escritor. Como disse Otto Lara Rezende no prefácio à edição do Livro de Sonetos: “Em 1936, surge ‘Ariana, a Mulher’, que segundo o próprio autor, encerra ‘a sua fase transcendental, frequentemente mística’. Transcendental, sim; mística, nem tanto, a menos que tome a palavra no sentido vulgar, de ‘alegórico’, ou ‘esotérico’, e que estará mais próxima de um juvenil mistifório do que de um misticismo contemplativo”[1]).

Não há, acredito, dois Vinícius: o idealista e o terreno, pois sua obra é repleta de idealismo. Quando a temática espiritualista – não espiritual, mas simbolista – transforma-se em carnal, não há uma “desidealização”, mas sim uma transferência de ideal. A poesia de Vinícius passa não mais a ver os “céus etéreos” como ideal, mas o prazer. Em seus primeiros livros, não vemos um poeta cristão, mas que se utiliza da simbologia cristã. Portanto, penso ser esse o principal ponto a ser salientado na obra de Vinícius: nunca abandonou o ideal pelo cotidiano, pois sempre foi um idealista. O que mudou foi, como apontou Otto Lara Rezende, a linguagem, o modo de expressão, que é fundamental em poesia. Após desvencilhar-se de uma dicção simbolista e parnasiana, tal como acontecera com Manuel Bandeira, adere à sensibilidade do seu tempo, a saber, ao modernismo. Nesse aspecto há dois Vinícius: o aprendiz e o poeta, não em relação à temática, mas sim à forma, melhor, ao estilo que, como diz o filósofo Luigi Pareyson, “é o modo de formar, o modo de fazer arte, o modo de escolher e conectar as palavras, de configurar os sons, de traçar a linha ou de pincelar, em suma, o ‘gesto’ do fazer”[2]. Assim, temos um poeta que encontra o modo de fazer a sua arte, de formar, de compor um poema. O auge será o livro de 1946, Poemas, sonetos e baladas.

Antes, porém, há uma luta entre o ideal perdido e a busca por um novo que o substitua. O poeta aposta na fruição do efêmero, como bem atesta o ultrafamoso “Soneto de Fidelidade”, escrito em 1939: “Eu possa me dizer do amor (que tive):/ que não seja imortal, posto que é chama/mas que seja infinito enquanto dure.” Mas a alma parece não aceitar, como na “Elegia quase uma ode”, belíssimo poema escrito em 1943: “Ó quem dera não sonhar mais nunca/nada de ter tristezas nem saudades/ser apenas Moraes sem ser Vinícius!” ou em outra passagem do mesmo poema: “Que hei de fazer de mim que sofro tudo/anjo e demônio, angústias e alegrias/que peco contra mim e contra Deus”. O Vinícius “aprendiz”, o dos primeiros dois livros, ainda carrega o mesmo problema:

“Os seus sentimentos perante a mulher podem assumir aspectos aparentemente contraditórios: mas, no fundo, ela representa sempre uma entidade complexa, onde nunca deixa de pressentir os dois termos da ‘equação corpo-alma’ que ele próprio não resolveu”, afirma o poeta e crítico português David Mourão-Ferreira[3]. Nas primeiras duas obras, a mulher é espírito:

Branca mulher de olhos claros

Minha alma ainda te deseja

(“Romanza”, em O Caminho para a distância)

e o poeta, carne:

Eu sou o Incriado de Deus, o que não pode fugir à carne”

(“O Incriado”, em Forma e Exegese)

contudo, como alguns interpretam, teríamos uma mudança de direção na poesia de Vinícius em Novos Poemas, que marca o seu “encontro com o cotidiano”, mas não é o que acontece:

o poeta:

Eu, homem – fruto da terra – eu, homem, fruto da carne

(…)

Eu que carrego o peso da tara e me rejubilo”

(“Invocação à mulher única”)

a mulher:

“Criatura, mais que nenhuma outra porque nasceste fecundada pelos astros – mulher!”

(Idem)

ou em “Sombra e Luz”, de Poemas, Sonetos e Baladas, no qual o conflito está vivo:

Minha luz ficou aberta

minha cama ficou feita

minha alma ficou deserta

minha carne insatisfeita.

até “Soneto de Espera”, de 1963, no qual já não há combate entre carne e espírito, mas apenas um descontentamento irônico:

Dentro em pouco entrarás, ardente e loura

como uma jovem chama precursora

do fogo a se atear entre nós dois

e da cama, onde em ti me dessedento

tu te erguerás como o pressentimento

de uma mulher morena a vir depois.

Aliada à simplicidade da expressão, talvez um dos motivos da popularidade da sua poesia resida no fato de que, além de ser um problema de todos os tempos, o conflito carne e espírito é um das questões mais urgentes do nosso tempo. O tal encontro do cotidiano de Vinícius só o é se for visto sob um ponto de vista que acaba por rebaixar o cotidiano. Seria o lugar da intranscendência, da matéria surda-muda, em oposição ao mundo do sonho, do “ideal”. Mesmo que seja essa a posição adotada em relação ao cotidiano, não penso, como exposto anteriormente, ser essa a visão de mundo presente na obra de Vinícius.

No caso do amor, nota David Mourão Ferreira que o poeta carioca tematiza a questão da infelicidade no amor, como diversos poetas na história: “Este aspecto é, como se sabe, comum a grandes poetas do amor: um Camões, um Catulo, uma Safo. Mas, ao contrário do que acontece com qualquer destes, nunca, em Vinícius de Moraes, a infelicidade amorosa é produzida pela não-correspondência da pessoa amada: a infelicidade vem de dentro dele; não é, pois, gerada por circunstâncias exteriores”[4].

Na poética viniciana a problemática ideal-cotidiano não será resolvida, já que estão separadas de forma radical. Não há, como apontou o próprio poeta, uma fase de “sentimento do sublime” e outra de “encontro do cotidiano”´. E esse é o motivo de que, escondido sob uma musicalidade “assoviante” e despreocupada de seus versos, encontramos um drama que o poeta raramente conseguirá conciliar, talvez apenas no “Soneto de Domingo”:

Em casa há muita paz por um domingo assim.

A mulher dorme, os filhos brincam, a chuva cai…

Esqueço de quem sou para sentir-me pai

e ouço na sala, num silêncio ermo e sem fim,

um relógio a bater, e outro dentro de mim…

Olho o jardim úmido e agreste: isso distrai

vê-lo, feroz, florir mesmo onde o sol não vai

a despeito do vento e da terra que é ruim.

Na verdade é o infinito essa casa pequena

que me amortalha o sonho e abriga a desventura

e a mão de uma mulher fez simples e amena.

Deus que és pai como eu e a estimas, porventura:

quando for minha vez, dá-me que eu vá sem pena

levando apenas esse pouco que não dura.

Aqui há o encontro do cotidiano, lugar em que corpo e espírito estão unidos, em que o homem se destaca das coisas podendo contemplá-las, talvez até mesmo em uma correspondência entre homem e natureza:

Olho o jardim úmido e agreste: isso distrai

vê-lo, feroz, florir mesmo onde o sol não vai

a despeito do vento e da terra que é ruim.

Contudo, essa intuição da existência, do cotidiano transcendente – “é o infinito essa casa pequena”- é passageira, já que o poeta pensa que o “infinito” que é aquela casa, amortalha, mata o seu sonho. Acredito residir neste ponto a contradição corpo-alma de que falava Mourão Ferreira. Como pode o infinito ser limitado? Uma questão ilógica jamais resolvida, como apontamos, na poética de Vinícius.

Para finalizar, podemos fazer uma ligação entre o citado poema “Elegia quase uma ode”, de 1943, no qual diz “Ó quem dera não sonhar mais nunca/nada de ter tristezas nem saudades/ser apenas Moraes sem ser Vinícius!” com o poema “O haver”, escrito na década de sessenta e reelaborado posteriormente:

Resta (…) essa inércia cada vez maior perante o infinito

Essa gagueira infantil de quem quer balbuciar o inexprimível

Essa irredutível recusa à poesia não vivida

(…)

Essa lenta decomposição poética em busca de uma só vida,

Uma só morte, Um só Vinícius

(…)

Essa tristeza diante do cotidiano

(…)

Resta

Essa faculdade incoercível de sonhar e transfigurar a realidade

Dentro dessa incapacidade de aceitá-la tal como ela é

(…)

Sua poética foi, a nosso ver, sempre a mesma. No poema citado, aponta para essa cisão do poeta, que sente tristeza perante o cotidiano e inércia perante o infinito, causada pela falta de unidade no homem.

Em relação à poética, ao que é dito em sua obra, pode-se dizer que Vinícius é popular porque essa fissura na personalidade não é só um “mote próprio”, mas um drama do ser humano, cantado desde tempos imemoriais, mas parece ter se acentuado no nosso tempo.

2. O reinventor do Soneto

Como sabemos, o soneto passou por uma campanha de difamação no Modernismo brasileiro. Cassiano Ricardo, com bom-humor, proclamou haver uma doença nacional, o sonetoccocus brasiliensis[5]. Por ser uma forma tradicional muito utilizada no Parnasianismo e mesmo no Simbolismo, embora nesse último com uma liberdade execrada pelos primeiros, o soneto mostrava, de fato, sinais de esgotamento. Como conciliar o seu esquema rígido de catorze versos e certo esquema de rimas com a nova poética moderna?

O soneto parecia estar morto nas décadas de 1920-1930: Carlos Drummond estreara sem um único soneto em Alguma Poesia (1928) e Manuel Bandeira, de forte tradição no verso tradicional, publicara em 1930 Libertinagem, no qual também é marcante a ausência dessa forma. Se a poética moderna pregava a abolição do assunto elevado em favor do cotidiano, da linguagem coloquial em favor da culta, é claro que o soneto seria tido como marca de uma poética ultrapassada, a do parnasianismo.

Parece ser essa a crítica que Eduardo Portella dirige a Vinícius no primeiro ensaio das obras completas do poeta: “Como literato, é responsável por uma das mais sólidas construções líricas da nossa poesia, embora possamos incriminá-lo por ter sido a estação central de ‘45’, na medida em que foi o restaurador implacável das formas poemáticas exoneradas pela nova ordem de ‘22’”.[6] Advoga o crítico uma “leitura não modernista de sua obra”[7]. A visão aqui exposta procura o contrário: uma leitura modernista de Vinícius, visto acreditarmos que, com a publicação de Novos Poemas, em 1938, o poeta carioca provou a validade do soneto mesmo em terreno modernista. Um Vinícius que ainda não encontrara o seu estilo escreverá em seu primeiro livro, de 1930, quando contava vinte anos:

Volta, ó alma, ao lugar de onde partiste

O mundo é bom, o espaço é muito triste…

Talvez tu possas ser feliz um dia

Caso fosse essa a contribuição de Vinícius para o soneto, poderíamos dizer se tratar de um neo-parnasiano com as suas rimas ricas e sonetos com chave de ouro. Contudo, após o seu encontro com a linguagem moderna, possivelmente devido à sua amizade com Manuel Bandeira, que se iniciou em 1936, publica em 1938, como dissemos, o livro Novos Poemas. E o que faz Vinícius nesse livro? Mostra que o soneto não é uma forma morta e que pode perfeitamente conviver com a poética modernista. Vejamos o “Soneto de Intimidade” que, apesar de certo gosto duvidoso, típico do poeta, é exemplar sobre o que estamos discorrendo[8]:

Nas tardes da fazenda há muito azul demais.

Eu saio às vezes, sigo pelo pasto, agora

Mastigando um capim, o peito nu de fora

No pijama irreal de há três anos atrás.

Desço o rio no vau dos pequenos canais

Para ir beber na fonte a água fria e sonora

E se encontro no mato o rubro de uma amora

Vou cuspindo-lhe o sangue em torno dos currais.

Fico ali respirando o cheiro bom do estrume

Entre as vacas e os bois que me olham sem ciúme

E quando por acaso uma mijada ferve

Seguido de um olhar não sem malícia e verve

Nós todos, animais, sem comoção nenhuma

Mijamos em comum numa festa de espuma.

Assunto nem um pouco elevado, um passeio de pijama velho pelo campo não para contemplar distâncias, mas para seguir os apelos de uma outra natureza…, linguagem coloquial, como no pleonasmo “de há três anos atrás” ou na redundância “muito azul demais”, e até mesmo chula e tudo isso em alexandrinos a la Olavo Bilac! Difícil dizer que o poeta poderia se tornar símbolo de um neo-parnasianismo após tal afronta ao modelo daquela escola.

Esse soneto de Vinícius é uma demonstração prática de que é possível usar as formas tradicionais e ser moderno ao mesmo tempo. Não é a forma que mata a poesia, não é a regra, visto que mesmo o verso mais “livre” tem as suas regras, ao menos em relação ao ritmo. O que prejudicou a poesia parnasiana foi a pose, o querer ser francês em terras brasileiras, não o soneto alexandrino ou qualquer outra forma pré-estabelecida. Embora hoje a lição de Vinícius possa ter sido esquecida, pois ainda o soneto encontra resistência, em sua época, foi fecunda: Bandeira voltou a fazer sonetos e, na década de 1950, o grande nome do modernismo, Carlos Drummond de Andrade, também publicaria os seus.

Para Vinícius, essa reinvenção do soneto é responsável pela imensa fama que ainda possui entre o público, sendo que um deles se tornou “patrimônio nacional”. Quase impossível encontrar alguém que não saiba alguns versos de “Soneto de Fidelidade”: “eu possa me dizer do amor (que tive”/ que não seja imortal, posto que é chama/mas que seja infinito enquanto dure.” Ao lado de “Canção do Exílio”, “Vou-me embora pra Pasárgada”, “José”, o “Soneto de Fidelidade”, por si só, já garante a imortalidade daquele que reinventou essa forma tão tradicional, utilizada com esmero por grandes nomes das literaturas portuguesa e brasileira.

Eduardo Gama é professor, membro do IFE-Campinas e mestre em Literatura pela USP.

NOTAS

[1] “O caminho para o soneto”, in Poesia Completa e Prosa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1986, p.717.

[2] Os problemas da estética, São Paulo Martins Fontes, 2001, p. 62.

[3] “A descoberta do amor” in Poesia Completa e Prosa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1986, p. 731.

[4] Idem, p.725.

[5] Mário da Silva Brito, História do Modernismo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1997, Civilização Brasileira, p. 195.

[6] Eduardo Portella, Do verso solitário ao canto coletivo in Vinícius de Moraes – Poesia completa e Prosa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1986, p. 15.

[7] Op.cit. 16.

[8] Devo essa observação ao poeta Bruno Tolentino, que chamou à atenção para esse soneto.

Tinha lido a crítica no jornal e chamou-me a atenção o motorista poeta. Depois chegou um desafio desses que, como sem querer, te lançam no grupo de colegas da faculdade, por ter criado uma fama imerecida de crítico de cinema. Dizia mais ou menos assim: “Assisti a um filme minimalista do Jim Jarmusch “Paterson” que indico. Curiosamente, pelo site de cinema ImDb acessei uma crítica do filme em espanhol cujo resenhista se chama Pablo Blasco…embora sei que não é você”. Recolhi a luva, e a guardei para ver a melhor ocasião para o duelo. Pouco depois outro amigo me espetou: “Tenho o filme para você. Paterson. Veja e me diga o que lhe parece”. Não havia mais o que esperar, agora com duas luvas no bolso. O duelo -um modo de dizer- estava lançado, quase que em simultânea, como aquele primeiro onde D’Artagnan enfrenta os três mosqueteiros, chegam os guardas de Richelieu e acaba conquistando a confiança de Athos, Porthos e Aramis.

Tinha lido a crítica no jornal e chamou-me a atenção o motorista poeta. Depois chegou um desafio desses que, como sem querer, te lançam no grupo de colegas da faculdade, por ter criado uma fama imerecida de crítico de cinema. Dizia mais ou menos assim: “Assisti a um filme minimalista do Jim Jarmusch “Paterson” que indico. Curiosamente, pelo site de cinema ImDb acessei uma crítica do filme em espanhol cujo resenhista se chama Pablo Blasco…embora sei que não é você”. Recolhi a luva, e a guardei para ver a melhor ocasião para o duelo. Pouco depois outro amigo me espetou: “Tenho o filme para você. Paterson. Veja e me diga o que lhe parece”. Não havia mais o que esperar, agora com duas luvas no bolso. O duelo -um modo de dizer- estava lançado, quase que em simultânea, como aquele primeiro onde D’Artagnan enfrenta os três mosqueteiros, chegam os guardas de Richelieu e acaba conquistando a confiança de Athos, Porthos e Aramis. Não sei se o filme seria a poesia no quotidiano ou melhor, transformar o afazer quotidiano em poesia, o que é muito mais difícil. Fazer da prosa diária poesia, como dizia um santo contemporâneo. Em qualquer caso, temos diante um ensaio que faz pensar, mas não é um filme intelectual, porque o quotidiano -a rotina mais chã- inunda todos os fotogramas. Um motorista de ônibus, interpretado por um ator de sobrenome Driver. Coincidência? O nome do protagonista é o mesmo da cidade onde vive e dirige o seu ônibus: Paterson. Também é o mesmo nome de uma série de poemas de William Carlos Williams que era nascido na região e, naturalmente, um ícone admirado pelo motorista.

Não sei se o filme seria a poesia no quotidiano ou melhor, transformar o afazer quotidiano em poesia, o que é muito mais difícil. Fazer da prosa diária poesia, como dizia um santo contemporâneo. Em qualquer caso, temos diante um ensaio que faz pensar, mas não é um filme intelectual, porque o quotidiano -a rotina mais chã- inunda todos os fotogramas. Um motorista de ônibus, interpretado por um ator de sobrenome Driver. Coincidência? O nome do protagonista é o mesmo da cidade onde vive e dirige o seu ônibus: Paterson. Também é o mesmo nome de uma série de poemas de William Carlos Williams que era nascido na região e, naturalmente, um ícone admirado pelo motorista. Rotinas tremendas, que se sucedem dia após dia, com uma meticulosidade que dá para ajustar o relógio. Tempos curtos, espremidos, do horário de trabalho, para alinhavar alguns versos no caderno que Paterson carrega sempre consigo. Enquanto esquenta o ônibus, depois do almoço, numa parada ao voltar para casa. E em casa está Laura, a esposa, sempre mudando o visual, mas sem sair dos tons em branco e preto. Uma variedade desafiante do que é possível fazer apenas com duas cores. A mulher que quer mudar tudo, transforma, mas não sai do bicolor. Como um avião na pista, corre, supera o carro de fórmula 1, mas falta-lhe puxar do mancho para decolar. O mancho é justamente a poesia, que permite ver as coisas com perspectivas diferentes, com altura, volume, relevo, enfim, profundidade insuspeitada.

Rotinas tremendas, que se sucedem dia após dia, com uma meticulosidade que dá para ajustar o relógio. Tempos curtos, espremidos, do horário de trabalho, para alinhavar alguns versos no caderno que Paterson carrega sempre consigo. Enquanto esquenta o ônibus, depois do almoço, numa parada ao voltar para casa. E em casa está Laura, a esposa, sempre mudando o visual, mas sem sair dos tons em branco e preto. Uma variedade desafiante do que é possível fazer apenas com duas cores. A mulher que quer mudar tudo, transforma, mas não sai do bicolor. Como um avião na pista, corre, supera o carro de fórmula 1, mas falta-lhe puxar do mancho para decolar. O mancho é justamente a poesia, que permite ver as coisas com perspectivas diferentes, com altura, volume, relevo, enfim, profundidade insuspeitada. Houve conversas sobre o filme, que acabam decantando nestas linhas. Alguém me disse: “E o que você achou do contraste entre ele (sempre a mesma rotina) e a esposa (constante mutação), do tipo Parmênides X Heráclito?” Confesso que o touché que me chegou nesta comparação com os filósofos pré-socráticos fez-me pensar. E tive de responder à estocada com o primeiro que me veio à cabeça, também em moldes filosóficos: “Sim, o branco e preto constante da Laura (que tem o nome da mulher ideal de Petrarca, não por acaso) é algo que me fez pensar. Ela muda, sim; mas conserva o padrão branco e preto, e com ele transforma absolutamente tudo. Não sei se é Heráclito e Parmênides, ou mais Aristóteles e Tomás de Aquino com a essência, substancia e os acidentes. Tem o que permanece e o que muda. Mas o fundo está lá”.

Houve conversas sobre o filme, que acabam decantando nestas linhas. Alguém me disse: “E o que você achou do contraste entre ele (sempre a mesma rotina) e a esposa (constante mutação), do tipo Parmênides X Heráclito?” Confesso que o touché que me chegou nesta comparação com os filósofos pré-socráticos fez-me pensar. E tive de responder à estocada com o primeiro que me veio à cabeça, também em moldes filosóficos: “Sim, o branco e preto constante da Laura (que tem o nome da mulher ideal de Petrarca, não por acaso) é algo que me fez pensar. Ela muda, sim; mas conserva o padrão branco e preto, e com ele transforma absolutamente tudo. Não sei se é Heráclito e Parmênides, ou mais Aristóteles e Tomás de Aquino com a essência, substancia e os acidentes. Tem o que permanece e o que muda. Mas o fundo está lá”. Diz Fernando Pessoa, que muito entendia de poesia: “A vida é terra, e vive-la é lodo / Tudo é maneira, diferença ou modo/ Em tudo quanto faças sé só tu/ Em tudo quanto faças sé tu todo”. Somos rotina, pouca coisa, terra que os primeiros pingos das adversidades, transformam os sonhos em barro, nos melecamos por inteiro. Não há como evitar a condição de que somos pó, um recado bíblico, e voltaremos ao pó. A diferença é por nossa conta, a atitude que consegue transformar o pó rotineiro em verso romântico. A poesia conduz à reflexão que busca sentido no que faz diariamente, e justamente porque o encontra, dedica-se com afinco. A rotina -disse alguém- não é fazer as coisas de sempre, mas fazê-las ‘como sempre’. O que nos arranca da modalidade -do ‘como sempre’- é justamente o olhar poético. E essa atitude nos protege das vicissitudes -do lodo- que sempre chega, dos imprevistos, porque conseguimos chegar mais longe com a perspectiva poética.

Diz Fernando Pessoa, que muito entendia de poesia: “A vida é terra, e vive-la é lodo / Tudo é maneira, diferença ou modo/ Em tudo quanto faças sé só tu/ Em tudo quanto faças sé tu todo”. Somos rotina, pouca coisa, terra que os primeiros pingos das adversidades, transformam os sonhos em barro, nos melecamos por inteiro. Não há como evitar a condição de que somos pó, um recado bíblico, e voltaremos ao pó. A diferença é por nossa conta, a atitude que consegue transformar o pó rotineiro em verso romântico. A poesia conduz à reflexão que busca sentido no que faz diariamente, e justamente porque o encontra, dedica-se com afinco. A rotina -disse alguém- não é fazer as coisas de sempre, mas fazê-las ‘como sempre’. O que nos arranca da modalidade -do ‘como sempre’- é justamente o olhar poético. E essa atitude nos protege das vicissitudes -do lodo- que sempre chega, dos imprevistos, porque conseguimos chegar mais longe com a perspectiva poética. Sem perder a condição de pó sofredor, de poeira que outros pisam ao caminhar, mas com a dignidade de quem sabe se elevar por cima do rasteiro e trivial. Vem à minha mente -esse é o risco da poesia, que uma puxa outra- os versos do poeta espanhol, Quevedo, quando fala da morte, e que estampo no original pela força que leva dentro: “Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día (…)Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado/ médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado/ serán cenizas, mas tendrán sentido/ polvo serán, mas polvo enamorado”. Reduzidos a pó, após a morte, mas com o palpitar presente que fazem dos restos pó enamorado, cinzas com sentido, nas que permanece o mesmo cuidado estético e apaixonado.

Sem perder a condição de pó sofredor, de poeira que outros pisam ao caminhar, mas com a dignidade de quem sabe se elevar por cima do rasteiro e trivial. Vem à minha mente -esse é o risco da poesia, que uma puxa outra- os versos do poeta espanhol, Quevedo, quando fala da morte, e que estampo no original pela força que leva dentro: “Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día (…)Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado/ médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado/ serán cenizas, mas tendrán sentido/ polvo serán, mas polvo enamorado”. Reduzidos a pó, após a morte, mas com o palpitar presente que fazem dos restos pó enamorado, cinzas com sentido, nas que permanece o mesmo cuidado estético e apaixonado. A poesia do quotidiano, o caderno do motorista Paterson, evoca aqueles flash-mobs que encontramos no Youtube, onde no meio de uma praça, no mercado municipal, começam a soar acordes e de repente surge o brinde de La Traviata, o coro dos peregrinos de Nabuco, o Hino da Alegria, da nona sinfonia de Beethoven. E lá, entre o açougue e a peixaria, com roupas do ofício, marcadas e fétidas, tenores, sopranos e barítonos configuram um cenário lírico impensável em aquelas circunstâncias. E some o cheiro a peixe, a sujeira, enquanto o gari se transforma em Alfredo que convida a Violeta (até o momento a feirante de frutas) a abandonar a vida frívola e acompanha-lo nas aventuras do amor. Sem trocar de roupa, sem cenários, ao natural, porque a enxurrada artística releva os detalhes da rotina.

A poesia do quotidiano, o caderno do motorista Paterson, evoca aqueles flash-mobs que encontramos no Youtube, onde no meio de uma praça, no mercado municipal, começam a soar acordes e de repente surge o brinde de La Traviata, o coro dos peregrinos de Nabuco, o Hino da Alegria, da nona sinfonia de Beethoven. E lá, entre o açougue e a peixaria, com roupas do ofício, marcadas e fétidas, tenores, sopranos e barítonos configuram um cenário lírico impensável em aquelas circunstâncias. E some o cheiro a peixe, a sujeira, enquanto o gari se transforma em Alfredo que convida a Violeta (até o momento a feirante de frutas) a abandonar a vida frívola e acompanha-lo nas aventuras do amor. Sem trocar de roupa, sem cenários, ao natural, porque a enxurrada artística releva os detalhes da rotina. Houve quem disse que depois de Auschwitz a poesia não teria vez. E outros que, diante das carências humanas, se perguntavam qual o sentido da poesia em tempos de miséria, pois não enche as barrigas. Vendo Paterson e sentindo a dimensão da poesia fica claro que a colocação é justamente a contrária: a poesia nos salva do naufrágio no quotidiano, da miséria humana -própria e alheia- porque é alavanca que permite levantar-se sobre a poeira que nos cega e irrita. Outra lembrança abre-se espaço na memória: a figura de Mandela preso na cela, naquele filme superior de Clint Eastwood,

Houve quem disse que depois de Auschwitz a poesia não teria vez. E outros que, diante das carências humanas, se perguntavam qual o sentido da poesia em tempos de miséria, pois não enche as barrigas. Vendo Paterson e sentindo a dimensão da poesia fica claro que a colocação é justamente a contrária: a poesia nos salva do naufrágio no quotidiano, da miséria humana -própria e alheia- porque é alavanca que permite levantar-se sobre a poeira que nos cega e irrita. Outra lembrança abre-se espaço na memória: a figura de Mandela preso na cela, naquele filme superior de Clint Eastwood,